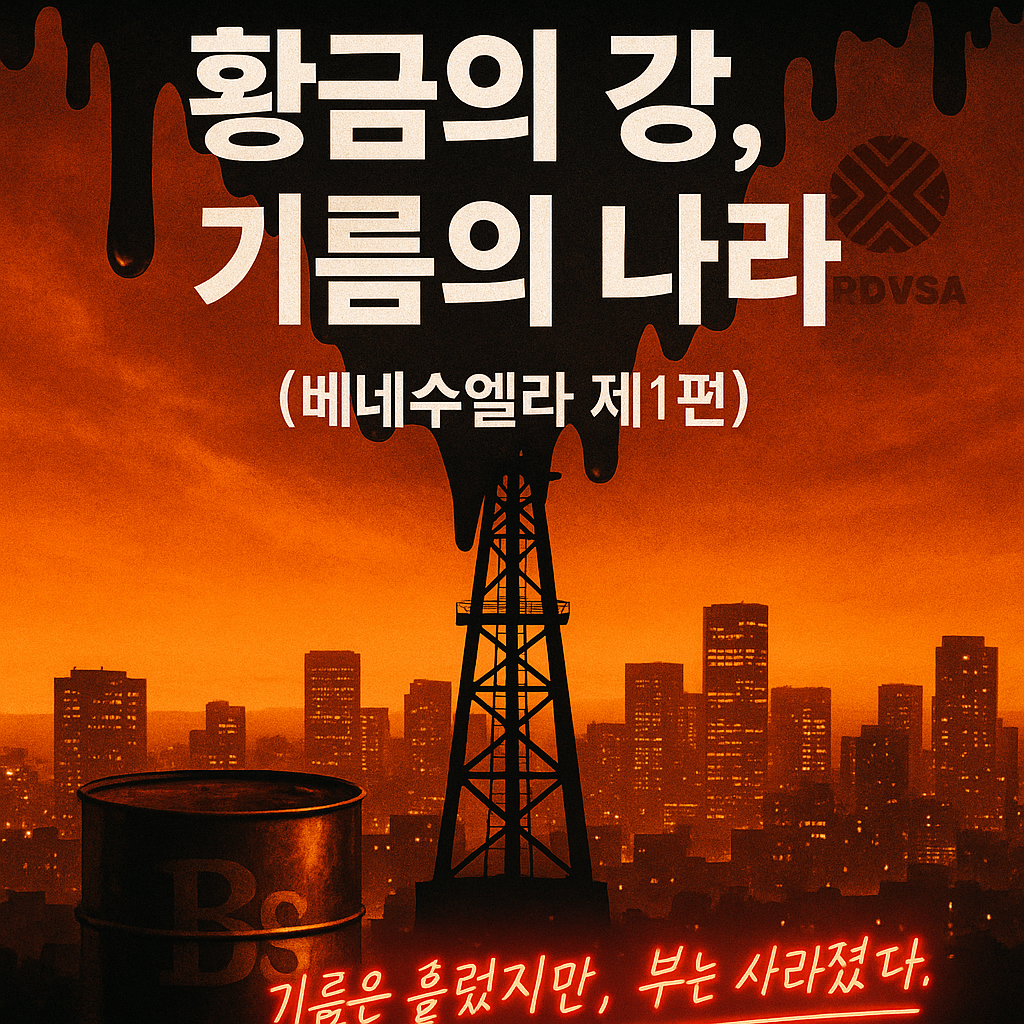

🌍 지구병크 연대기 – 베네수엘라: 석유의 저주와 포퓰리즘의 몰락- 베네수엘라 제1편: 황금의 강, 기름의 나라 (1910~1998)

🛢️ “기름이 흐르는 땅엔, 늘 탐욕이 모인다.”

20세기 초, 베네수엘라는 한적한 농업국가에 불과했다.

그러나 1914년, 마라카이보 호수 인근에서 석유가 솟구치며 모든 것이 바뀌었다.

한순간에 ‘남미의 사우디아라비아’로 불리게 된 이 나라는,

검은 금이 만들어낸 부를 타고 급속히 현대화됐다.

🏙️ 1. 석유가 만든 번영, 그러나 기초는 없었다

석유 수출이 GDP의 90%를 차지하던 시절,

카라카스에는 고층 빌딩이 세워지고, 수입 자동차가 넘쳐났다.

국가 재정은 풍족했고, 복지와 교육 예산도 대폭 확대됐다.

하지만 산업 구조는 완전히 왜곡됐다.

농업과 제조업은 사라졌고, 국민은 “기름값이 나라를 먹여 살린다”고 믿게 됐다.

이 시기, 석유는 단지 자원이 아니라 **‘국가 신앙’**이었다.

💰 2. 부패와 불평등, 그리고 보이지 않던 균열

문제는 그 부가 ‘모두의 것’이 아니었다는 점이다.

정치 엘리트와 군부, 그리고 외국 석유회사들이 대부분의 이익을 가져갔다.

국민들에게는 복지금이 흘러들었지만,

그건 부패한 정권이 불만을 잠재우는 **‘기름보조금’**에 불과했다.

1980년대에 접어들며 유가가 하락하자,

베네수엘라는 즉시 재정위기에 빠졌다.

해답은 없었고, 차입과 인플레이션이 반복됐다.

가짜 번영의 장막이 벗겨지기 시작한 것이다.

⚖️ 3. ‘기름의 저주’라는 이름의 예언

석유가 만들어준 풍요는 오히려 자립을 막았다.

수출은 기름 하나뿐, 외환 수입이 막히면 경제 전체가 무너졌다.

이른바 **‘자원의 저주(Resource Curse)’**였다.

1990년대 후반, IMF 구제금융이 거론될 정도로 국가 부채가 폭증했고,

실업률은 20%를 넘어섰다.

길거리의 분노는 점점 커졌고,

그 속에서 전직 군인 출신의 정치 신인, 우고 차베스가 등장한다.

🧠 병크 포인트:

“석유가 돈을 벌어줬지만,

그 돈이 사람을 망쳤다.”